Papst Paul VI.

Überblick

Papst Paul VI. (lat.: Paulus VI;) wurde am 26. September 1897 in Concesio bei Brescia; war ein italienischer Priester und Bischof. Er war von 1963 bis 1978 der 262. Papst der römisch-katholischen Kirche und Oberhaupt des Staates der Vatikanstadt. Wegen seiner prägenden Rolle für den Verlauf des Zweiten Vatikanischen Konzils, seiner Beschlussfassung und der Umsetzung der Entscheidungen gilt er manchen als eigentlicher „Konzilspapst“. Wahrscheinlich hat keiner seiner Vorgänger jemals eine so umfassende kirchliche Gesetzgebung durchgesetzt, wenn auch die gesamte Neufassung des nachkonziliaren Gesetzbuches (Codex Iuris Canonici) erst 1983 publiziert wurde. Paul VI. verstarb am 6. August 1978 im päpstlichen Sommersitz Castel Gandolfo.

Papst Franziskus sprach Paul VI. am 19. Oktober 2014 selig und am 14. Oktober 2018 heilig. Sein Gedenktag in der Liturgie ist der 29. Mai. [1]

Papst Paul VI.

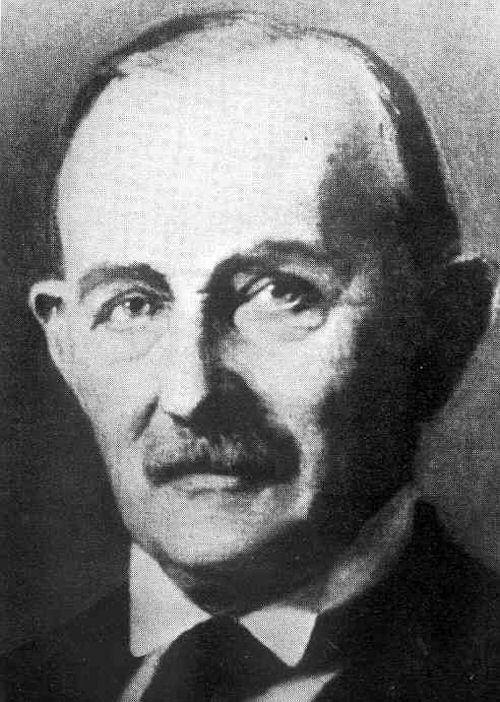

Giovanni Battista (Giambattista) Montini entstammte lombardischem Landadel. Er war der Sohn von Giuditta Montini, geborene Alghisi (1874 - 1943) und Giorgio Montini (1860 - 1943), Rechtsanwalt, Verleger der katholischen Tageszeitung „Il Cittadino di Brescia“ sowie von 1919 bis 1926 (dem Verbot aller Parteien durch den Faschismus) Parlamentsabgeordneter der katholischen Italienischen Volkspartei (PPI). Giambattista Montini studierte von 1916 bis 1920 zunächst in Brescia und zwischendurch an der Gregoriana in Rom, wo er im Lombardischen Seminar lebte, Katholische Theologie. In seiner Studienzeit in Brescia war Giulio Bevilacqua sein theologischer Lehrer und wurde zu einem lebenslangen Freund. Am 29. Mai 1920 empfing er in Brescia die Priesterweihe. Im selben Jahr erlangte er in Mailand das Doktorat im Kirchenrecht.

Anschließend studierte Montini in Rom an der Päpstlichen Diplomatenakademie und an der Päpstlichen Universität Gregoriana von 1920 bis 1923 ziviles und kanonisches Recht sowie Philosophie. [1]

Kirchlicher Werdegang

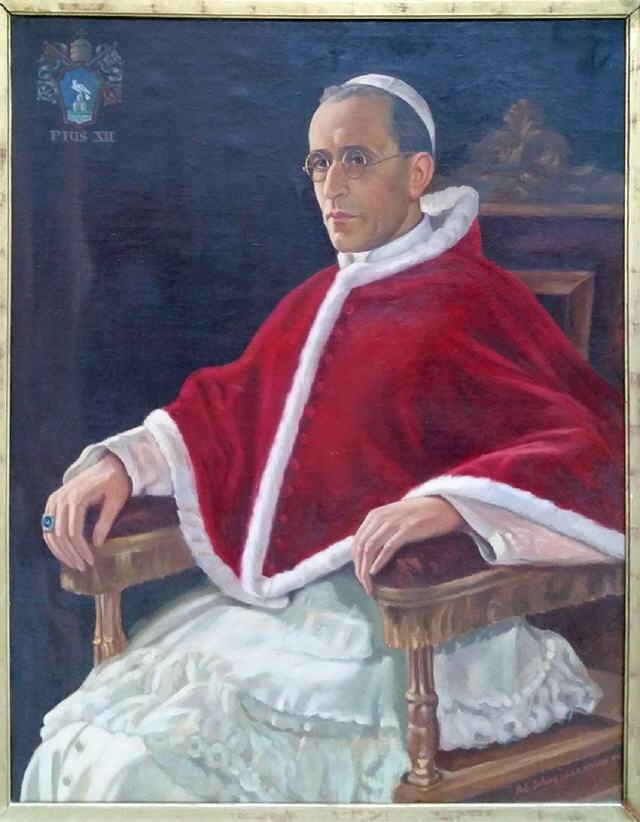

Seit 1922 arbeitete Montini im Staatssekretariat des Heiligen Stuhls, wo er, abgesehen von einer kurzen Tätigkeit an der Warschauer Nuntiatur, bis 1954 wirkte. Nebenamtlich war Montini von 1925 bis 1933 Generalassistent des katholischen Studentenverbandes Italiens (Federazione Universitaria Cattolica Italiana). Als solcher hatte er Auseinandersetzungen mit dem faschistischen Regime. Von 1937 an war Montini als Substitut ein enger Mitarbeiter von Staatssekretär Pacelli, dem späteren Pius XII., den er auf seinen Auslandsreisen begleitete. Während Montini sich nach dem Tod von Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione 1944 als Substitut vorwiegend den innerkirchlichen Aufgaben widmete, beschäftigte sich sein Kollege Domenico Tardini mit den kirchenpolitischen Aufgaben. Dabei verkörperte Tardini eher die Tradition, während Montini für viele bereits „die Zukunft“ darstellte. [1]

Pro-Staatssekretär

Als Pro-Staatssekretär unterstand ihm ab 1944 auch die Päpstliche Hilfskommission für Flüchtlinge, deren direkte Leitung zwar Ferdinando Baldelli innehatte, die aber von Montini angeregt und von Pius XII. gegründet wurde. „Sie sollte Katholiken zur Emigration verhelfen, unterstützte dabei aber auch viele Flüchtige, der Justiz zu entkommen. Aufgrund der Empfehlungen der Hilfskommission stellte das Rote Kreuz zahlreiche Reisedokumente aus, die eine Auswanderung möglich machten. Sie lauteten oftmals auf falsche Namen.“ Über die sogenannte Rattenlinien wurden die Flüchtlinge hauptsächlich nach Argentinien geschleust. Pius XII. hatte 1952 die Namen seiner beiden Mitarbeiter Montini und Tardini an die Spitze der neuen Kardinalsliste gesetzt und teilte dies im Januar 1953 den damals anwesenden Kardinälen im Konsistorium mit („Iam erant nomina in primis a Nobis scripta.“). Nachdem die beiden Kandidaten die Kardinalswürde abgelehnt hatten, ernannte sie der Papst 1952 zu Pro-Staatssekretären (ohne Bischofsrang und ohne Kardinalswürde).

Montini, der im Namen des Papstes oft Reden geschrieben und gehalten hatte, schickte er zwei Jahre später, nach dem Tod Kardinal Alfredo Ildefonso Schusters, überraschend als Erzbischof nach Mailand. Der Anlass seiner Entfernung aus Rom könnten Differenzen mit Pius XII. gewesen sein. [1]

Bischofsweihe

Nach anderer Meinung habe Pacelli seinem Mitarbeiter bewusst pastorale Erfahrungen mitgeben wollen. Die Bischofsweihe wurde Montini am 12. Dezember 1954 im Petersdom von Kardinal Eugène Tisserant unter Assistenz des Bischofs Giacinto Tredici von Brescia und des Mailänder Weihbischofs Domenico Bernareggi gespendet; der Papst, durch Krankheit verhindert dies selbst zu tun, beteiligte sich an der Feier mit einer Ansprache über Funk. Montini widmete sich nun mit aller Kraft der Großstadtseelsorge in der norditalienischen Metropole. Sein Hauptaugenmerk galt der Arbeiterwelt und dem Bau neuer Kirchen, wofür er sein Privatvermögen hergab.

Während des Pontifikats des bereits schwer kranken Pius XII. hatte Montini, wegen seiner Nähe zum linken Flügel der italienischen Partei Democrazia Cristiana (um Amintore Fanfani) als „sozial-liberal“ verdächtigt, starke Gegner in der römischen Kurie und ihrer Umgebung. So unterstützte er die damals als innovativ angesehene Laienorganisation Opus Dei auch gegen Aktivitäten führender, damals integralistisch orientierter Jesuiten. [1]

Wirken als Kardinal

Nach dem Tode von Papst Pius XII. wurde Montini als „papabile“ gehandelt, obwohl er nicht Kardinal war. Den Kardinalshut bekam er erst am 15. Dezember 1958 durch Papst Johannes XXIII. und wurde damit als Kardinalpriester mit der Titelkirche Santi Silvestro e Martino ai Monti in das Kardinalskollegium aufgenommen. In dieser Zeit bereiste Montini 1960 Brasilien und die Vereinigten Staaten, 1962 besuchte er Ghana, den Sudan, Kenia, den Kongo, Rhodesien, Südafrika und Nigeria. Urlaube verbrachte der Kardinal mehrmals in der Benediktinerabtei Kloster Engelberg in der Schweiz.

Aufsehen erregte seine Ansprache vom 11. Februar 1961 vor katholischen Ordensfrauen in Rom, wonach „die Kirche Gottes der Hilfe der Ordensfrauen für eine apostolische Verpflichtung bedarf, welche näher ist dem seelsorgerischen Leben, näher dem Priestertum“. Die gerade den Ordensfrauen aufgegebene Seelsorge sei „das Liebeswerk des Priesters“. Er rief sie auf, „die Diakonissen, die Priesterinnen (ministre) der Kirche Christi“ oder „die Mitarbeiterinnen am priesterlichen Amte des Herren“ zu werden. [1]

Im Verlauf des Zweiten Vatikanischen Konzils, bei dem Montini Mitglied der Kommission für die außerordentlichen Aufgaben war, hielt er sich (im Bewusstsein der Risiken dieser Zusammenkunft) in der Öffentlichkeit und in der Konzilaula auffallend zurück und sprach nur zweimal zu den versammelten Bischöfen. Hinter den Kulissen entfaltete der Kardinal jedoch eine rege Überzeugungstätigkeit, was die programmatische Gestaltung des Konzils anging. Papst Johannes XXIII., der seinen Mitarbeiter sehr schätzte, hatte absichtlich keine enge Richtung vorgegeben, damit dieses Konzil eine Eigendynamik entwickeln konnte. Diese Offenheit führte aber unter den Teilnehmern zu einer anfänglichen Richtungslosigkeit. Montini gelang es, diese kritische Phase zu überwinden. Von einigen Kardinälen wurde er dadurch bereits als möglicher Nachfolger des Papstes angesehen. [1]

Wahl zum Papst

Nach dem Tod von Papst Johannes XXIII. am 3. Juni 1963 trat am 19. Juni das Kardinalskollegium zum Konklave zusammen. Schon im Vorfeld des Konklaves hatte Montini als Papabile gegolten. Bereits im fünften Wahlgang am 21. Juni wurde Montini zum Papst gewählt (mit 65 von 80 Stimmen, so Giulio Andreotti) und nahm den Papstnamen Paul VI. an. Sein Kontrahent im Konklave soll Kardinal Antoniutti gewesen sein. Die Krönungszeremonie fand am 30. Juni 1963 auf dem Petersplatz statt.

Im Jahr 1964 legte Paul VI. die Tiara ab und führte sie nur noch in seinem Wappen. Er war der letzte Papst, der damit gekrönt wurde. [1]

Pontifikat

Paul VI. führte das von seinem Vorgänger Johannes XXIII. begonnene Zweite Vatikanische Konzil zu Ende. Nur sechs Tage nach seiner Wahl und noch vor der Krönungszeremonie berief er am 27. Juni 1963 das durch den Tod seines Vorgängers unterbrochene Konzil wieder ein. Im Epilog Pauls VI. zum Zweiten Vatikanischen Konzil heißt es:

„Von diesem römisch-katholischen Zentrum aus ist grundsätzlich niemand unerreichbar; alle können und müssen erreicht werden. Für die katholische Kirche ist niemand fremd, ausgeschlossen oder fern. Diesen Unseren universellen Gruß richten Wir auch an euch Menschen, die ihr uns nicht kennt; nicht versteht, nicht als nützlich, notwendig oder als Freunde erachtet. Und auch euch, die ihr vielleicht im Geheimen daran denkt, etwas Gutes zu tun, wenn ihr euch uns entgegenstellt, sei heute ein aufrichtiger, unaufdringlicher Gruß dargebracht, voll Hoffnung, Hochachtung und Liebe.“ [1]

Kirchliche Reformen

Paul VI. verwirklichte eine Reihe der von dem Zweiten Vatikanischen Konzil angestoßenen Maßnahmen, wie die Liturgiereform. Er setzte dabei einer durchgreifenden Demokratisierung der Kirche jedoch energischen Widerstand entgegen. Damit folgte er dem „petrinischen Prinzip“ seiner Vorgänger, begriff den Gehorsam gegenüber dem kirchlichen Lehramt also als Voraussetzung des Dialogs (Enzyklika Ecclesiam suam von 1964). Ferner reformierte der Papst 1965 das Heilige Offizium und schuf daraus die Kongregation für die Glaubenslehre.

Wegweisend für die Wertschätzung der afrikanischen Traditionen des Christseins und der afrikanischen Volksfrömmigkeit war sein Apostolisches Schreiben Africae terrarum (1967). Mit seiner Enzyklika Populorum progressio (1967) und dem Apostolischen Schreiben Octogesima adveniens (1971) leistete er einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der katholischen Soziallehre. Am 30. Juni 1968 formulierte Paul VI. zum Abschluss der 1900-Jahr-Feier des Martyriums der heiligen Apostel Petrus und Paulus in Rom das Credo des Gottesvolkes.

Paul VI. verfügte viele Reformen, ohne davon Aufhebens zu machen. Zur Abschaffung der über 400 Jahre währenden Institution des Index der verbotenen Bücher genügte 1965 ein Nebensatz in der Anordnung zur Umgestaltung des Heiligen Offiziums. Im Oktober 1966 gründete Paul VI. zudem das Presseamt des Heiligen Stuhls. Die Apostolischen Schreiben Marialis cultus (1974) und Evangelii nuntiandi (1975, im Anschluss an die Bischofssynode) nahmen neueste theologische Entwicklungen auf. [1]

Vorgaben zur Empfängnisverhütung

Infolge der durch Paul VI. veranlassten Veränderungen, insbesondere der Liturgiereform im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil, spalteten sich die Priesterbruderschaft Pius X. um den Erzbischof Marcel Lefebvre mit rund 120.000 Anhängern sowie verschiedene sedisvakantistische Kreise (mit je einigen Dutzend oder einigen hundert Anhängern) ab. Im Ganzen konnte erstmals nach einem Konzil der Neuzeit die Einheit der Kirche (mit heute etwa 1,3 Milliarden Katholiken) gewahrt werden.

Umstritten ist in der Öffentlichkeit bis heute die Enzyklika Humanae vitae: Über die rechte Ordnung der Weitergabe menschlichen Lebens von 1968, in der Paul VI. zwar einerseits die Berücksichtigung der empfängnisfreien Zeiten durch die Gatten für erlaubt ansah, andererseits den Gebrauch künstlicher empfängnisverhütender Mittel als „immer unerlaubt“ verwarf. Das Schreiben erhielt insofern besondere Aufmerksamkeit, als die Markteinführung der Antibabypille erst wenige Jahre zurücklag. Daher bekam der Papst von Gegnern der Enzyklika den spöttischen Beinamen „Pillen-Paul“. [1]

Reisen

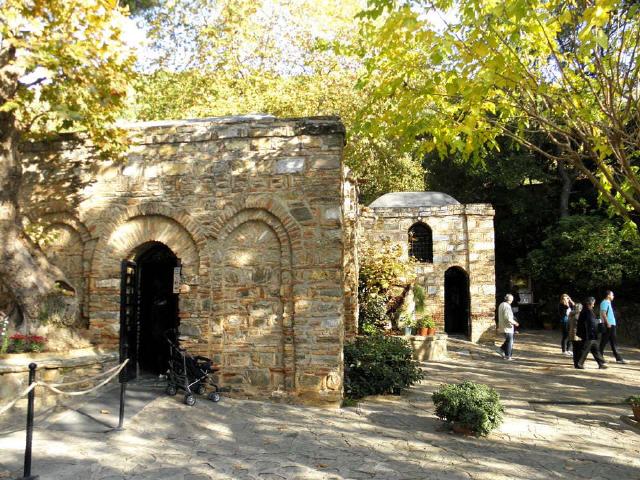

Kurz vor Abschluss des II. Vatikanischen Konzils plante er vom 4. bis 6. Januar 1964 eine Reise ins Heilige Land. Die Reise, die zu den Heiligen Stätten in Israel und Jordanien führte, fand weltweite Beachtung. Mit der Reise hatte die katholische Kirche überdies faktisch den Staat Israel anerkannt. Es war der Auftakt für viele Auslandsreisen des Papstes und seiner Nachfolger. Im Jahre 1964 kam Paul VI. noch nach Indien und sprach am 4. Oktober 1965 vor der UNO-Vollversammlung in New York. Der Friedensappell des Papstes dort gehört zu seinen meistbeachteten politischen Reden. Weitere Reisen führten ihn 1967 nach Fátima und Istanbul (mit Selcuk und Ephesus) sowie 1968 nach Kolumbien zur Eröffnung der 2. Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopates.

Am 10. Juni 1969 war Paul VI. in Genf. Er sprach vor der internationalen Arbeitsorganisation ILO anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens und vor dem Ökumenischen Rat der Kirchen (Notre nom est Pierre.). [1]

Vom 31. Juli bis zum 2. August 1969 kam Paul VI. nach Uganda; es war dies nicht Montinis erster Afrikabesuch, aber der erste eines Papstes. 1970 kam er unter anderem auf die Philippinen und nach Australien.

Am 27. November 1970, dem zweiten Tag seiner letzten Auslandsreise durch Asien und Ozeanien, entging Paul VI. in der philippinischen Hauptstadt Manila nur knapp dem Messerattentat des vermutlich geistesgestörten bolivianischen Kunstmalers Benjamín Mendoza y Amor Flores, der sich als Priester verkleidet hatte. Der Papst wurde dabei vom späteren US-amerikanischen Erzbischof Paul Marcinkus und seinem Privatsekretär Pasquale Macchi vor Schlimmerem bewahrt. Der Attentäter wurde später zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. [1]

Letzte Monate und Tod

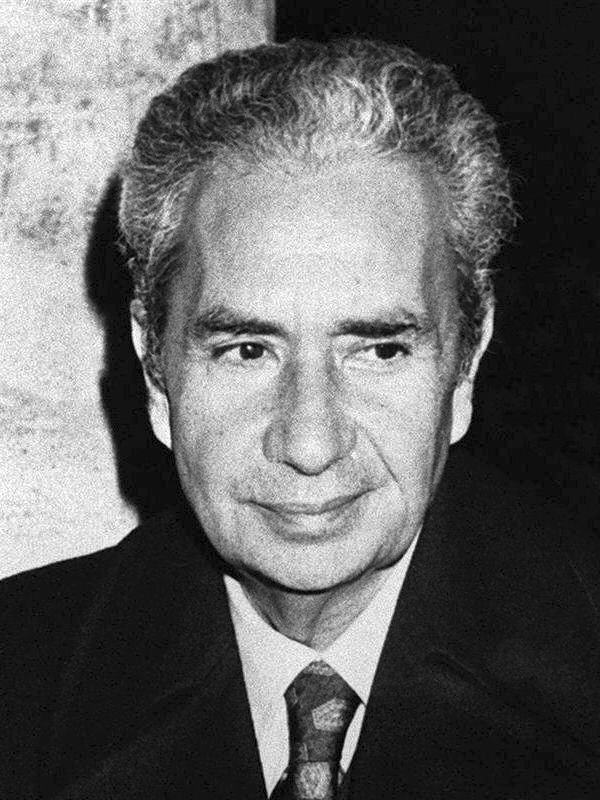

Am 16. März 1978 wurde der christdemokratische Politiker Aldo Moro von den Roten Brigaden entführt. Moro und Montini waren seit Moros Studienzeit befreundet; er war ab 1939 in der Leitung des katholischen Studentenverbandes FUCI aktiv, dessen geistlicher Leiter der spätere Papst von 1925 bis 1933 war. Papst Paul VI. setzte sich persönlich für die Freilassung Aldo Moros ein, indem er sich mit einem handschriftlichen Brief an die Entführer wandte. Doch trotz dieser Bemühungen wurde der Politiker schließlich ermordet. Papst Paul VI. selbst hielt später die Trauermesse im Rahmen des Staatsaktes für Aldo Moro. [1]

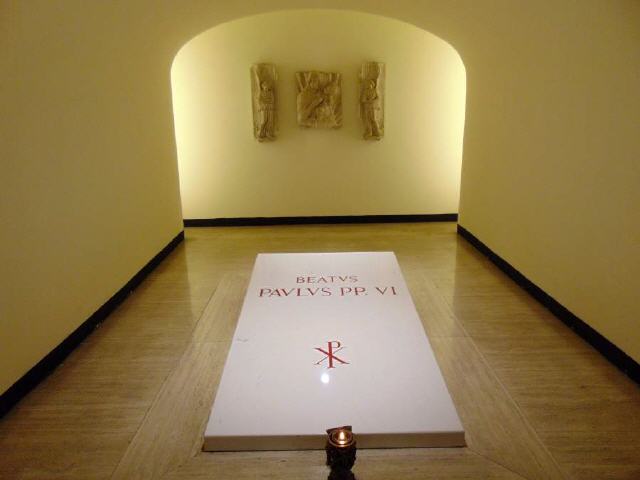

Am 14. Juli 1978 brach Paul VI. zur päpstlichen Sommerresidenz nach Castel Gandolfo auf. Obwohl gesundheitlich angeschlagen, traf er sich dort mit dem neuen italienischen Staatspräsidenten Sandro Pertini. Am gleichen Abend hatte der Papst Atemprobleme und benötigte die Gabe von Sauerstoff. Am folgenden Tag (Samstag) war Paul VI. erschöpft, wollte aber trotzdem den Angelus beten. Er war dazu jedoch nicht in der Lage und blieb stattdessen im Bett. Von dort aus nahm er an der abendlichen Messe teil. Nach der Kommunion erlitt der Papst einen schweren Herzinfarkt, an dessen Folgen er am 6. August 1978 gegen 21.40 Uhr starb. Papst Paul VI. wurde in den vatikanischen Grotten bestattet, seinem Wunsch entsprechend in einem Erdgrab. [1]

Papst Paul VI. erhob mit Albino Luciani (Ernennung 1973), Karol Wojtyla (Ernennung 1967) und Joseph Ratzinger (Ernennung 1977) jene drei Bischöfe zu Kardinälen, die später seine Nachfolger werden sollten. Montini selbst (wie jeweils seine acht direkten Vorgänger, darunter alle bisherigen Päpste im 20. Jahrhundert) war von seinem unmittelbaren Vorgänger zum Kardinal ernannt worden.

Johannes Paul II. eröffnete am 11. Mai 1993 das Seligsprechungsverfahren Pauls VI. Im Dezember 2012 stellte Papst Benedikt XVI. den heroischen Tugendgrad fest und erhob Montini zum ehrwürdigen Diener Gottes. Im Dezember 2013 bestätigte der Heilige Stuhl die Anerkennung einer medizinisch nicht erklärbaren Heilung auf Fürsprache Pauls VI. Mitte Februar 2014 erkannte die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse die Heilung eines ungeborenen Kindes als Wunder an. Paul VI. wurde am 19. Oktober 2014 seliggesprochen.

Am 6. März 2018 erkannte Papst Franziskus ein für die Heiligsprechung notwendiges Wunder an. Die Heiligsprechung Pauls VI. fand am 14. Oktober 2018 statt. [1]

Vatikanische Museen

Die Vatikanischen Museen (Musei Vaticani) beherbergen die päpstlichen Kunstsammlungen aus mehreren Jahrhunderten. Sie befinden sich auf dem Territorium der Vatikanstadt. Die Sammlung ist eine der wichtigsten und größten der Welt und umfasst die Bereiche orientalische Altertümer (Ägypten und Assyrien), klassische Antike (griechisch-römische Kunst), etruskisch-italische Altertümer (heutiges Italien vor der Römerzeit), frühchristliche und mittelalterliche Kunst (3. –14. Jahrhundert), Kunst von der Renaissance (15. Jahrhundert) bis ins....

Weitere Informationen zu den Vatikanischen Museen in Rom finden Sie hier....!

Engelsburg

Die Engelsburg in Rom (ital.: Castel Sant´Angelo) ist die einstige Zuflucht der Päpste und wurde zuvor für den römischen Kaiser Hadrian als Mausoleum erbaut. Die Burg liegt direkt gegenüber dem Tiber, über den genau an dieser Stelle eine Brücke in den römischen Stadtteil VIII. Sant' Eustachio führt. Die Tiberbrücke Ponte San Angelo, auch Aeliusbrücke (lat.: Pons Aelius), wurde nach dem Erbauer Kaiser Hadrian (Publius Aelius Hadrianus) benannt. Sie ist heute für den Autoverkehr gesperrt....

Weitere Informationen zur Engelsburg in Rom finden Sie hier....!

Informationen zum Vatikan:

- Informationen zum Stadtstaat Vatikan

- Touristische Informationen - Vatikan

- Anmeldung zur Besichtigung der Vatikanischen Nekropole

- Vatikanische Archive - Archivio Segreto Vaticano

- Passetto di Borgo - mittelalterlicher Fluchtgang

- Radio Vatikan - die Stimme des Papstes und der Weltkirche

- L’Osservatore Romano - Vatikanzeitung

- Centro Televisivo Vaticano - Fernsehzentrum des Vatikan

- Deutsches Pilgerzentrum - Rom

- Castel Gandolfo - Sommerresidenz der Päpste

- Sixtinische Kapelle im Vatikan

Quellenangabe:

1.: Die Informationen zum Papst Paul VI. basieren auf dem Artikel Paul VI. (Stand vom 14.05.2025) und stammen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU-Lizenz [34 KB]

für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Die Fotos aus der Wikimedia Commons "Fassade des Geburtshauses von Paul VI. in Concesio bei Brescia - Autor: Lovio" - "Paul VI. beim Zweiten Vatikanischen Konzil - Autor: Lothar Wolleh" - "Bronzestatue von Paul VI. im Kreuzgang des Santuario delle Grazie in Brescia, wo Don Battista am 30. Mai 1920 seine Primiz feierte - Autor: Lovio" - "Audienzbesuch bei Papst Paul VI, Oktober 1977 - Autor: Ambrosius007" werden unter den Bedingungen der Creative Commons "Attribution 2.0" „Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ Lizenz veröffentlicht.

Die Fotos aus der Wikimedia Commons "Kardinal Montini bei der Eröffnung des neuen Hauptsitzes der RAS Holding in Mailand - Autor: Paolo Monti, 1962" -"Mailand, Kirche Unserer Lieben Frau von Fatima, Gedenkstätte der Weihe (Kardinal Montini, 1962) - Autor: Lalupa" - "Aufbahrung im Petersdom (August 1978) - Autor: Ramon Gonzalez" - "Mercedes-Benz 600 Landaulet aus den Vorbesitz des Papstes - Autor: Thomas Vogt" werden unter den Bedingungen der „Namensnennung-Share Alike 4.0 International Deed“ CC BY-SA 4.0 Lizenz veröffentlicht.